「ボディの空気が作る音」を分けて考えています。

もちろん実際には、ギターから出てくる音は分かれて聞こえたりはしませんが、

ギターの音を考える上では2つは分けて考えた方が理解しやすいと思います。

また、トップの振動を音の波として受け止め、バックやサイドが振動体として

鳴ることも、ギターの音づくりではとても重要だと思います。

これについてはおいおいお話しします。

ここでいう「トップの振動が作る音」とは、トップが振動してその振動が直接空気に伝わって

耳に届く音です。これは、後で述べるトップの分割振動と大きく関係しています。

次に、「ボディの空気が作る音」とは、トップが動くことによってボディ内の空気を押し、

それがサウンドホールから出てきて耳に届く音のことをいいます。

まずは、後者のことについて書きたいと思います。

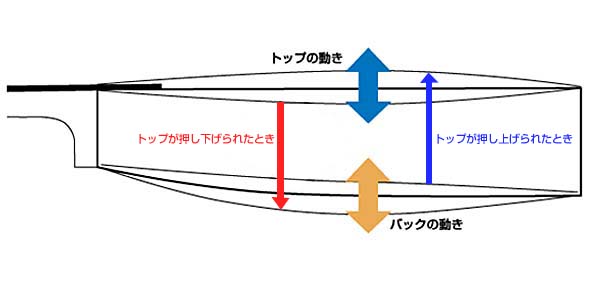

動きとして左図のようにトップ面と垂直に大きく動くと考えてください。

ここではトップ自体が分割振動して動くことは考えていません。

あくまでトップ全体としての動きです。

その場合、どのくらい大きく動くかは、弦に加わる力が同じ場合、

主にそのメインのブレイシング、たいていの場合はXブレイシングですが、

これの剛性により左右されます。ブレイシングが固ければ動きは少なく、

スキャロプの用に軽く、曲がりやすければ大きく動きます。ただし、

ノンスキャロプでもエッジの動きやすさは別です。ここを大きく動くように

すれば、分割振動しにくい分スキャロプよりもトップ全体として動きやすくなります。

当然、動いたトップに押される形で空気も同時に動いています。

もしこのとき、このギターにサウンドホールがなかったらどうでしょう。

たとえば針のない注射器の先を、指で押さえてポンプを押し込むのと同じような

状態になるでしょう。トップはきわめて動きにくい状態です。

では、そのときバックはどうでしょう。空気に押されて、トップと同じだけ

とは行きませんが大きく動いているはずです。

まずそこから外へ出ようとします。それでも、トップ全体が動かす空気は

大きいので、サウンドホールがない場合よりもずっと小さいですが、

バックも動いてエネルギーを分散させることになります。

では、このときバックが全く動かなかったらどうでしょう。

押された空気の大半はサウンドホールから出ていこうとします。

このとき、このギターはとても音量の大きなギターとなるはずです。

音圧レベルが、バックが動くものよりずっと大きくなると考えられます。

ただし、これは基本的に「太鼓理論」なので、サスティーンや倍音はあまりありません。

ドン!という太鼓は、音量に優れていますが長い時間振動し続けるのは苦手です。

アタック感のある、力強い音づくりといえるでしょう。

トップと同じだけ動くことはありません。これまでのマーティンに代表される

ギターの設計も、バックはできるだけ動かないような方向で設計されてきました。

理由はやはり、ギターがそもそも音量の小さな楽器であるということでしょう。

いかにして大きな音を出すかということが、重要なことだったのです。

では、音量を気にしないでバックを積極的に動かすようにするとどうでしょうか。

この場合、倍音の豊かな響きの良いギターとなると考えられます。

トップの振動をバックがやや遅れてフォローし、中の空気を動かしながら

サスティーンを延ばすと考えられます。ただし、音量は小さくなります。

複合して音を作っています。あくまでもここでは、トップと中の空気の関係を

説明しています。制作者は、これらのことを考えながら、より音量のある

響きの良いギターを作ることに努力していますから、あくまで傾向を知るための

一つの材料だと考えてください。たとえば、バックのブレイシングが強固なギターなら

音量や迫力のある音づくりを目指しているのかな?とか、バックがXブレイシングの

ようなギターでは、倍音やサスティーンを多くすることに主眼をおいているのかな?

ぐらいの認識でいいと思います。その上で、そのギターの考える音づくりが好きか

どうかが重要ですね。