|

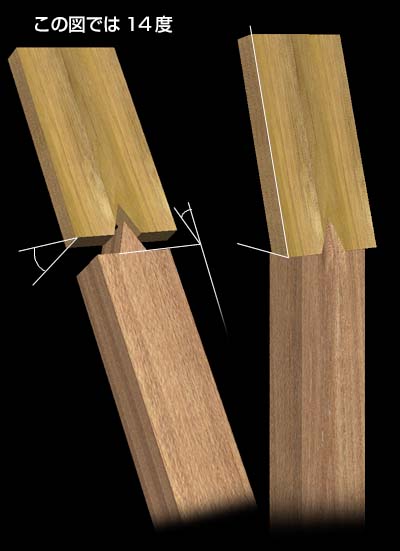

さて、これがヘッド部分のジョイント箇所です。ナット下のラインしかわかりませんw。非常に精密に作られていて、

技術の高さがわかります。ボリュートも独自の形状で削られていてヘッド部分の強度は非常に高そうです。

|

|

左右から撮らせていただきました。本当にきれいに仕上がっています。たとえば、ヘッド裏に貼る突き板ですがあれは

スカーフジョイントでは接合部の上から貼ることでラインを見せなくできることと、ヘッドとネック側に突き板がまたがっていることで

強度がなお上がるというメリットがあります。ワンピースのヘッド裏に貼った場合では構造的メリットはほとんどないと考えられます(微妙にはある)。

ところが、この接合の仕方は強度もたいへん高く、パーテーションラインもあまり目立たない優れたものですが、なにぶん高い技術と工作精度が

必要で現在ではほとんど作られることはありませんでした。わたしが、塩崎さんがこのタイプを作るのを見るのは2本目です。

前の一本は、ラティスブレイシングにこのヘッド接合と、とても技術に意欲的なギターで驚かされましたが、今回のものは少しシンプルとはいえ

いっそう熟練度も増し、改めて優れた職人技というものを拝見しました。

|

|

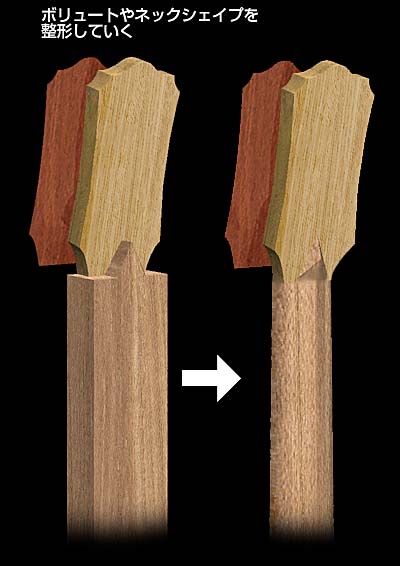

ここで、はなはだ簡単ではありますがお伺いしたお話を図でご説明いたします。基本的な部分だけですw。

(ヘッドとネックは同じ材ですが、解説の都合上別のテクスチャの方が良かったのでわざと変えてあります。)

まず、ヘッドとネックの材をこのように切り出します。ネック材の方が厚いのはボリュートなどの厚みが必要なためです。

この三角の切り込み部分のお互いの精度でジョイント部分の強度が大きく左右されます。

|

|

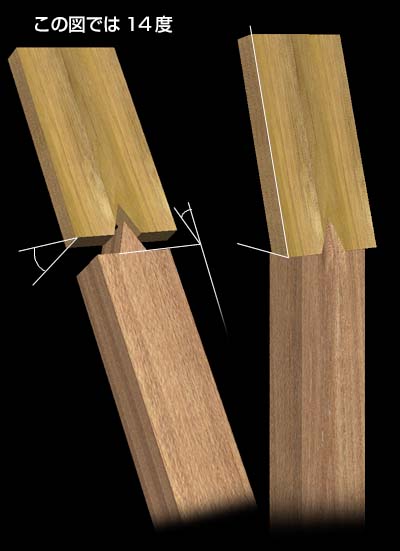

ヘッドは当然角度を持って繋がるので、上のような90度ではいけません。

まず、相互が必要な角度(ここでは便宜上14度)で斜めに面が正確に合っていなければなりません。

直線部分もそうですが、三角の頂点のライン(高さ方向)も当然お互いがぴったりと合わなければいけないので、

非常に高い技術が必要です。

この時点で三角の出っ張り(ネック側)はヘッド角とツライチになります。

塩崎さんはここを膠で繋いだそうですが、膠はご存じのようにもともとかなりの修練が必要な接着剤です。

ところが、今回このヘッドを製作するに当たって、強度を増すために特別な方法を試みたとのこと。

通常膠は温度が下がらないうちに、できるだけ手早く、そして正確に接着面を合わせなければいけません。

普通はこの一回だけで接着は完了するのですが、高い接着力を得るため膠の濃度を通常よりかなり濃くしてあり、

そのせいで木部に含浸させる加減が単純な接着のみでは十分でないと考え、一旦接着した部分にもう一度加熱、

膠を再度溶解してよりしっかりと含浸するような方法を取り入れているそうです。

氏によると、熱の加減、濃度その他いろいろなことが大変繊細で難しい手法であるということでした。

今回は、お弟子さんにもその技法を伝えたかった、ということもあっての製作だったそうです。

また、ホルマリンを使う方法が強度アップに有効なのはよく知られているところですが、その点を伺ったところ

「ホルマリンを塗布する側の膠の浸透にやや心配があるので今回の方法をとった」と言うことでした。

|

|

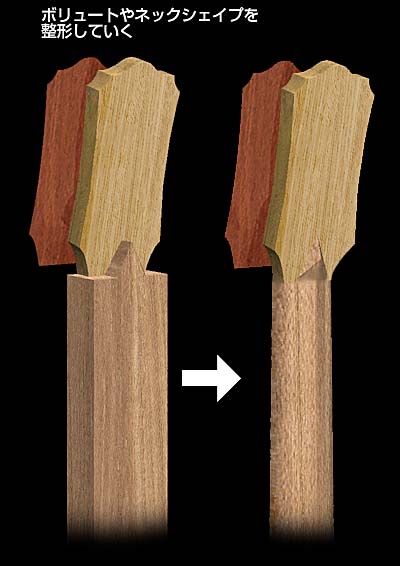

接着された後は、いつものものとは少々形状は違いますが、通常のネックを削り出す要領で作業できるようです。

ヘッド形状、ボリュート、ネックの握りなどを削り、徐々に仕上げられていきます。

ここでは便宜上ヘッドの形がすでにM.Shiozakiになっていますw。

前回この手法を用いたときは、三角の部分に別の板を数種類挟み込み、わざとジョイントをアピールしたそうですが

その場合非常に整形が難しかったとおっしゃられていました。すでに音、技術の点でも大変に定評のある氏ですが、

それまでの方法に満足することなく、次々と新たな技法、手法を取り入れて、より素晴らしいギターを目指しているのだと感嘆した次第です。

|

|

サウンドホールから。バックのブレイシングはマホガニー。スプルースよりも強度があり、今回のギターの音作りにマッチしているので、とのこと。

4本とも背が高くしてあり、薄く軽く仕上げてあります。サイドは特に意識して固めることはなく、まずはギター全体を軽く作ることに重点を置いているそうです。

指板端部分、レイズドフィンガーボードの2層がよく見えます。指板のエボニー部分には縞黒檀がバインディングとして使われ、

微妙な違いを出しています。ロゼットはアヴァロンとカリンコブ材。 内部塗装は無いタイプのようです。

|

|

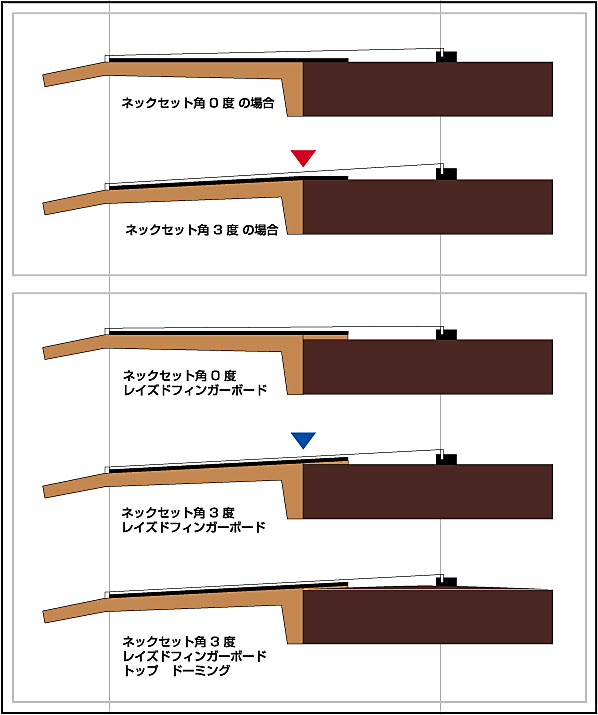

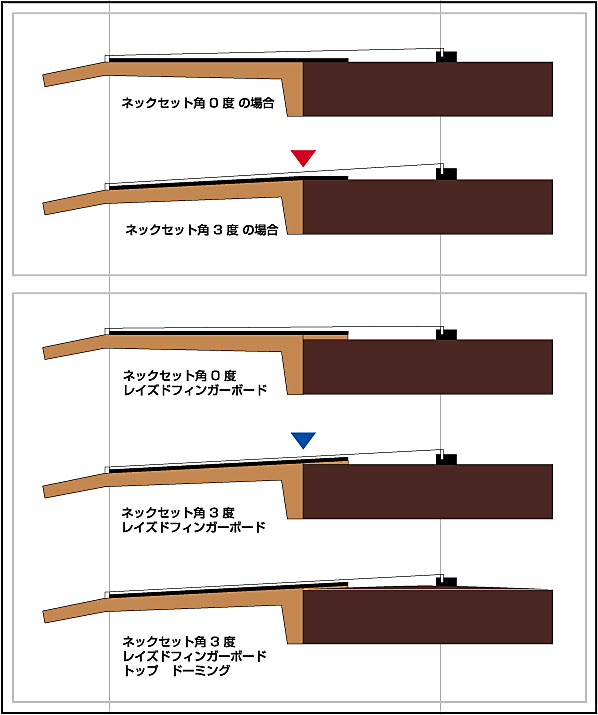

ここでは、今回のギターの構造上の特徴である「レイズドフィンガーボード」について少しだけお話ししたいと思います。

まず、基本的な構造上の違いを図にしてみました。

1)セット角がゼロの時、ローポジションでは弾きやすくてもハイポジション側ではどうしても弦高が上がり、弾きにくくなります。

2)これを解消すべく、また弦へのテンションもかけられることから、現在ではネックセット角をつけることがほとんどです。

ところが、どうしても指板の部分がボディ側で折れてしまいます。ドーミングで少し緩和されますが、その場合でもトップ材の曲がり具合に

左右されるため、計画的な設計が少し難しくなります。また、ブリッジ、サドル高が上がるのも一つの課題です。

3)レイズドフィンガーボードでは、ご覧のように角度がゼロでも演奏しやすいアクションが可能になります。

ドーミングした場合も、この部分の形状変更だけで対応可能です。

(※すべての図はわかりやすくするため通常の寸法ではありません。セット角も実際は2度ほどが多いようです。)

|

|

さて、レイズドフィンガーボードのメリットと狙いですが、この方法だとネックセット角を大きくしなくても良いためテンションを低くすることができ、

音的に深みがでるそうです。構造的にはセット角ゼロを基準に考えることもできるそうです。

また、どのポジションでも押さえやすくなるので演奏性が上がります。それから、修理時にはトップに指板が直接くっついていないので

外しやすく、マホガニー部分は交換するつもりで削り取ってしまえばトップに強い熱を加えずにすむことから、ダメージも緩和できると言うなかなかの優れもの。

もちろん微妙な調整もこのマホガニー部分でできるということがありますし、使い方によって様々な対応ができる、非常に興味深い手法だと思います。

|

|

ブリッジはハカランダで、形状はM.Shiozakiモデルに共通したものですが、ベリーブリッジや他のデザインの時もあります。

両側に向かって薄く削り込まれ先端に行くに従って細く薄くなっていきます。このギターではレイズドフィンガーボードを取り入れているのですが、

極端にブリッジやサドルの高さが変化したりはしていません。このあたりも非常によく考えられた、見事な設計だと思います。

|

|

最後にブースの様子など。今回お持ちになっていた2本ですが、ここのところお弟子さんが独立したこともあって非常に忙しく、

フェア用に作ることができなかったとおっしゃっていましたが、ご紹介したギターももちろん、どちらもたいへん丁寧に作られたすばらしいものでした。

マーティンスタイルのシーガルとオリジナル豊かなM.Shiozakiは、いわば車の両輪のように進化し続けていくのかもと思いました。

|