|

これはヘッド裏です。ゴトーの510ですね。ナット幅は44.5mm ネックシェイプは薄いVで、大変弾きやすく、

演奏性もよいものでした。形状については各人の好みですが、現在は薄いネックが好まれています。そのぶん、

昔と比べればナット幅が広くなり、押弦したときに指が他の弦に干渉しないようになりました。

また、ナット上で微妙に弦全体をどちらかにずらすという手法もあります。このギターではオーソドックスな位置でしたが、

指が弦に干渉することなく弦高も低すぎず高すぎず、押さえやすいものでした。

|

|

サウンドホールからネック側を見たところです。指板端の特徴的なデザインがよくわかります。

トップも同じ形に切り抜かれていますね。指板のカット部傾斜が、途中で角度が変わっているのがわかるでしょうか。

ロゼットはアヴァロンを中心に両側をそれぞれ、ウォルナット、エボニー、ウォルナットの順でとりまいています。

実はこのバインディングの材は、一方向分は途中で接いでいません。お聞きすると、どうしても経年変化で木が動くので、

接ぐとそこに隙間ができたり塗装が割れたりします。それを避けるために木を抜いて、ワンピースで作ってあるそうです。

特に切り返しの交点のところが非常に大変だったとおっしゃっていました。

ネックブロックがすこし見えますが、刈谷の時同様音符の彫刻も入っていて凝っています。ブロック自体はやはりクラシックギターに

見られるような形状のもので、これは指板側にも伸びていてちょうど「コ」の字型になっています。ネックとは完全なワンピースなので、

ジョイント式に見られるような経年変化による動きはありません。

|

|

サウンドホールから内側を。サイドには補強が入っていますが、それほど剛性感のある感じではないです。

バックのブレイシングは丁寧にバー端が削りこまれ、仕上げもきれいですね。

指板端の形状はこれでもよくわかります。ホール方向へわずかに傾斜して切られ、形状に合わせてトップも切り取られています。

なかなか優美な曲線です。指板サイドのバインディングはロゼッタのそれぞれの材と繋がっていきます。

アヴァロンも緑色のきれいなものですが、この画像ではちょっとストロボで色が飛んでいます。

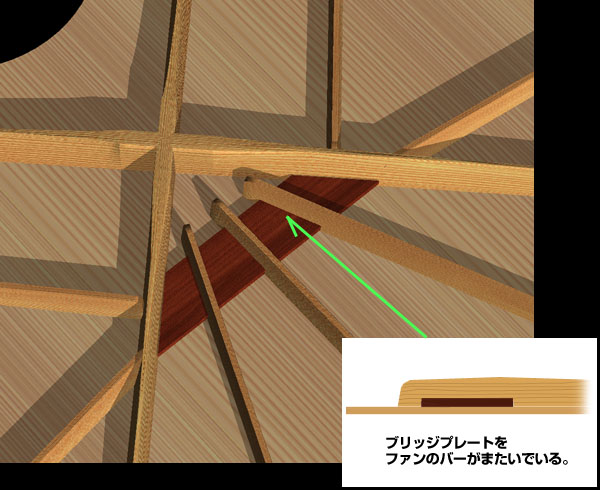

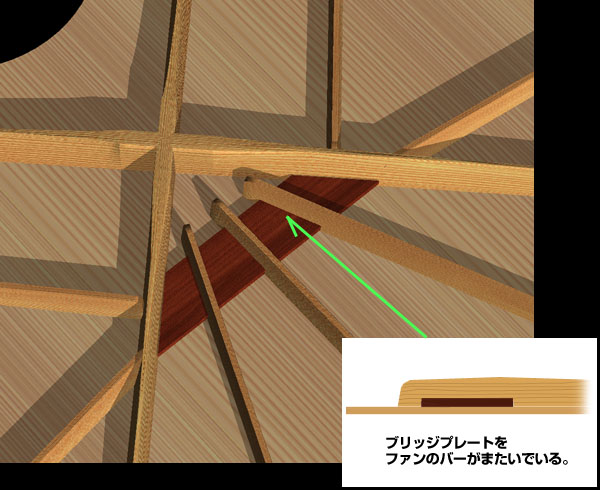

このギターのブレイシングはちょっと変わっていて、メインはXですが、サブは2本が斜めに付けられる通常のものではなく、

ブリッジプレートを挟み込んで3本のサブが放射状に伸びる、Xファンブレイシングになっています。

それぞれはブリッジプレートをまたいで乗せられ、プレート部を切り欠いて組み合わされています。弦の振動を直接伝えるためでしょうか。

サイド側のフィンガーブレイスもXに平行ではなく、放射状に角度が付けられています。全体で見ると、

ブリッジプレートを中心にバーが放射状に伸びるイメージですね。作り出される音は特殊な響きはなく、非常にまろやかで

落ち着いた、それでいて伸びのあるブライトな音でした。音は個人的に大変好きなタイプです。

|

|

ちょっと文章で説明しづらいので図にしてみました。だいたいのイメージで、必ずしも正確ではありませんが

大まかな配列はつかんでいただけると思います。まず、ブリッジプレートにバーが乗っているのですが、それはまたぐようにして

交点側まで伸び、挟み込んだ形になります。ブリッジプレートに当たる部分は切り欠いて合わせ、ブリッジのエネルギーを

直接バーに伝える工夫と思われます。両側のフィンガー部分も角度を付けられブリッジから放射状に広がるような形で付けられているそうです。

(※他にいろいろバーが付くはずですが、省略してあります。また、それぞれのサイズ、形状はダミーです。

|

|

バックブレイシングの2番3番あたりです。それぞれ削り込みの量が変えられていて断面形状も微妙に違うようです。

サイドの補強は比較的短いピッチで付けられています。内部は塗装されていないのですが、ウォルナットの木目がはっきり見えます。

小林さんは今後も日本的なデザイン要素を上手く各部に取り入れていきたいとおっしゃっていました。

そして、日本の材を使ってみたいと考えているそうです。いわば、「和の響きを作りたい」そうです。

私も以前より日本の材での製作は面白いと思っており、

いくつか候補も考えていますが、おなじような材を考えておられた事は興味深いです。

トップはやはりスギ、エゾマツなどでしょうが、私は高野槇など良い材になりそうだと思っています。

サイドバックはケヤキ。これは小林さんも良さそうだと行っていました。考えればまだまだ日本にも

ギターにできそうな材があると思うのですが、楽器用に乾燥されたものがないのでそのあたりがネックになるかもしれません。

いずれにしろ大変面白く、興味深いことですのでぜひ実現していただきたいアイデアです。

|

|

ネックヒール部とバックの関係。前回のものと同様、バックの板がそのままヒールキャップになる

スパニッシュスタイルです。コアには虎目も入り、きれいです。よく見ると、コアの次はウォルナットが来て、

そのあとエボニーになります。微妙な色の違いで凝ったラインを演出していますね。

今回も塗装はご自身で行われていましたが、非常に薄く木目がはっきり感じられるほど研ぎ上げられていました。

このあたりも重量の軽さに貢献しているのかも。ウォルナットは角度によって豪快な杢を見せています。

ええかんじw

それにしてもネックの木目、これだと完全な柾目ですね〜。

|